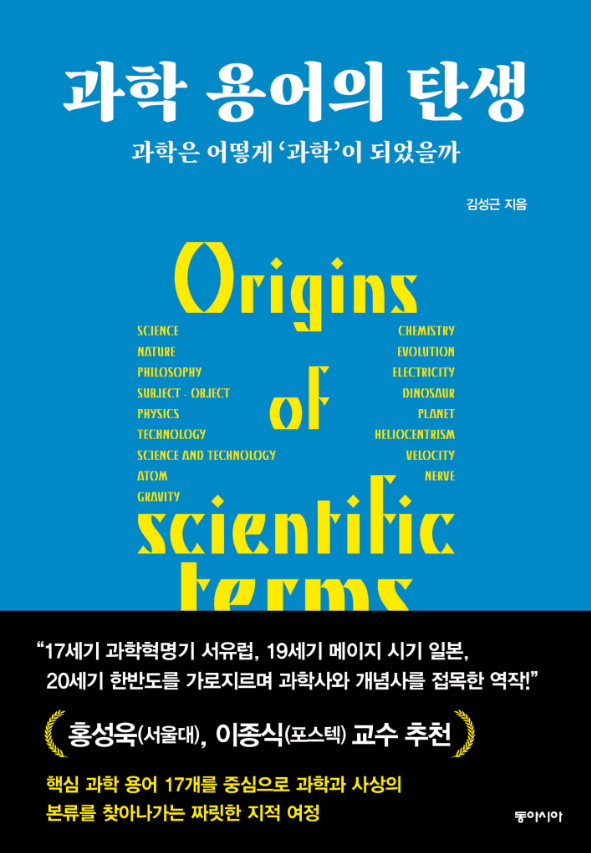

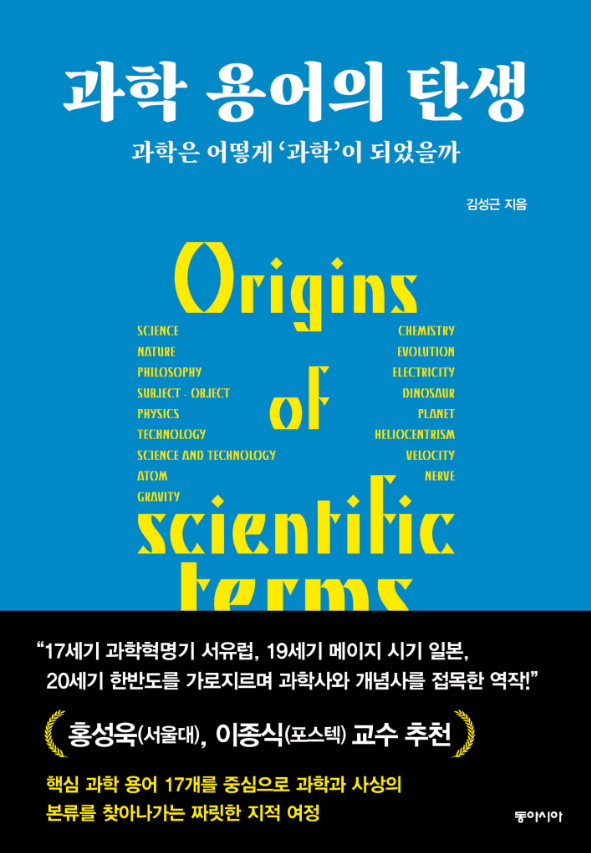

아닌 밤에 홍두깨 같은 비현실적인 겨울이었다. 다시 찬란한 새봄이 열리기를 학수고대하며 억눌린 기분을 열어줄 새 책을 소개하고자 한다. 전남대 자율전공학부 김성근 교수의 '과학용어의 탄생: 과학은 어떻게 ‘과학’이 되었을까'(2025, 동아시아)이다.

이 책은 특히 서구의 과학용어가 어떻게 동아시아에서 번역되고 정착하게 되었는가를 매우 세밀하고 다양한 자료를 통해 추적하고 있다. 저자는 대표적 과학용어 17개를 뽑아 이 시기의 지성사를 글로벌한 관점과 역사적 관점을 모두 사용하여 풍성하게 풀어낸다. 동서와 고금을 동시에 융해한 보기 드문 책이다. 단어와 개념뿐만 아니라 각국이 가진 특징적인 지성사적 배경, 사회경제적 발달 정도, 그리고 경합 단어 중에서의 언중의 선택 등의 요소를 함께 버무려내어 시간 여행의 재미를 더했다.

흔히 서로 다른 언어의 번역은 문명 간의 대화라고 한다. 인류사상 가장 방대한 번역 사업을 들자면 쿠마라지바와 현장의 불경 번역이라고 본다. 이는 인도유러피언계 언어인 산스크리트어를 고착어이자 표의문자인 한자로의 번역이었으니, 그 지난함은 필설로 형언하기 어려울 것이다. 그런데 과학용어의 번역은 그와 정반대가 된다. 서구 언어를 한자어권의 언어로 번역하기다.

이 동일하게 난해하고도 광대한 번역 작업은 대체로 일본이 먼저 주도해 나갔다. 일본이 이 분야에서 몇 걸음을 앞서 갈 수 있었던 것은 일찍이 나가사키항을 열어 네덜란드를 위시한 유럽의 물산과 지식이 활발하게 드나들었던 데 연유한다. 난학(蘭學)이 꽃피었던 이유다. 단적으로 일본에서는 1595년에 이미 라틴어-포르투갈어-일본어 대역사전 '납포일대역사서(拉葡日対訳辞書)'가 만들어졌다. 메이지유신 전후에는 더욱 활발하게 교류가 이루어져, 니시 아마네(西周, 1829∼1897)는 약 2년간 네덜란드 라이덴대학에 유학하면서 당시 최신 학문 사조인 밀(John Stuart Mill, 1806∼1873)의 공리주의와 콩트(Auguste Comte, 1798∼1857)의 실증주의에 심취했다고 한다. 필로소피를 ‘철학(哲學)’이라는 단어로 번역하는 데 결정적 역할을 한 그는 당대의 유럽 과학이 분과학으로서 강력한 힘을 발휘하고 있는 점을 인정하면서도 한편 데카르트나 칸트 이래 꾸준히 추구했던 학문의 통일적 체계를 이루고자 하는 목표를 가지고 모든 학문이 서로 연계되어 있고('百學連環') 또한 모든 학문은 하나의 원리로 꿰어지는 것('百一新論')이라는 제목의 저술을 내기도 했다.

이 시기에는 전통학문의 배경을 가진 많은 학자들이 유학에서 말한 理學, 格致學, 窮理學에 기반한 번역어를 사용하고자 했고, 심지어 동경대학에 (서양에는 없는) 聖學이라는 학과를 세워 유학과 필로소피, 그리고 기독교, 불교, 이슬람교를 함께 가르쳐 새로운 인재를 길러내야 한다고도 했다. 하지만 인문, 도덕과는 별개로 분리된 ‘과학’을 앞세운 제국주의 열강의 무력 경합이라는 세계정세의 심화와 이를 정당화하는 사회진화론 등의 득세와 함께 이후 이런 주장은 서서히 자리를 잃게 된다.

동아시아에서 원래 ‘과학’은 과거지학(科擧之學, 과거 공부)의 준말이었다. ‘과거’는 또 전문 과를 나누어 인재를 등용한다는 ‘분과이거(分科而擧)’가 원말이다. 지식의 체계, 앎의 체계로서 사이언스(Science), 또는 근세의 자연철학(Natural Philosophy)을 연원으로 하는 현대의 ‘과학’이 동양에서 가졌던 원의가 ‘과거’ 공부였다는 점은 참으로 아이러니다. 이러한 과학의 연원을 충분히 이해하게 되면 나머지 동서 간 소통의 문제는 훨씬 수월할 것 같다는 생각도 든다. 이 외에도 전통학문, 특히 도가철학에서 자연스러움(naturalness)을 말했던 ‘자연(自然)’이 물적 세계로서의 자연(nature)으로 전변된 과정도 주목된다.

인간을 포함한 천지만물의 원래 속성으로서의 자연스러움이 대상으로서 물리적 자연을 지칭하게 된 것은 근대세계의 자연 착취를 정당화시키는 기제가 된다. 같은 맥락에서 주관/객관의 번역어로 초기에는 차관/피관이 널리 쓰이다가, 과학기술에 기반한 힘의 우위를 앞세운 제국주의가 득세하는 과정에서 피차의 이해관계를 넘어 ‘객관’이라는 것이 터무니없이 중시되는 경향을 띠게 된 것도 흥미롭다. 저자는 이런 경향이 기독교적 세계관에서 피해자의 주관은 무시되고 물리 세계의 법칙에 따른다는 객관만이 진리로 대접받게 되고 객관=신관(神觀)으로까지 나아가 가해자에게 모든 가책과 부담을 벗겨주는 역할을 해준 감이 있다고 토로한다.

과학용어의 동아시아적 번역 과정에서 일본이 큰 역할을 했지만 중국, 한국이 마냥 수동적으로 받아쓰기만 한 것은 결코 아니었다. 중국에서 만들어진 ‘화학(化學)’이 역수입되어 일본의 사밀(舍密, Chemistry의 네덜란드어 Chemie를 음사한 한자어)을 밀어내고 정착된 단어도 있었다. 공룡(恐龍, Dinosaur, 영어 직역으로는 무서운 도마뱀)이라는 단어가 정착되기 이전에, 조선에서는 원래 기우제 등의 관습으로 익숙한 도마뱀의 이름 석척(蜥蜴)을 그대로 활용하여 ‘공석척(恐蜥蜴)’이라고 했다는 것도 흥미롭다.

필자는 아무래도 의학, 생명과학 분야의 번역어가 만들어진 과정이 궁금했는데 신경, 전기, 진화 같은 단어에 눈길이 갔다. 먼저 ‘신경(神經)’은 한자어 그대로 ‘신이 통행하는 경로’인데, 네덜란드어 Zenuw(라틴어 sinew, 음독은 世奴)의 번역어가 된다. 본디 sinew는 nerve와 tendon이 구분이 되지 않아, 일본에 처음 도입될 때 ‘수근(髄筋)’이라 번역하기도 했다. '해체신서'의 스기타 겐파쿠(杉田玄白, 1733-1817)가 “신경은 신기(神氣)의 ‘신(神)’ 자와 경맥(經脉)의 ‘경(經)’ 자를 합쳐서 자신이 만들었다”고 말했다. 신경의 기능을 전통의학의 ‘경락’ 사상에 근거하여 인체를 이해했고, 당시 많은 이들의 동의를 얻었음을 보여주는 삽화다.

전기가 옮겨진 과정도 눈여겨볼 만하다. 전기의 영어 어원은 그리스어 elektron이었고 이는 송진이 굳어서 만들어진 ‘호박(琥珀)’을 말했다. 호박을 문지르면 정전기가 발생하여 물체를 끌어당기는 성질이 있었던 것이다. 반면 한자어 電은 번개다. 뇌전지기(雷電之氣)라는 말이 있듯이 電과 雷는 모두 雨를 부수로 하고 있지만, 雨는 후대에 덧붙여진 의미부이다. 더 추적해보니, 고대 한자어인 갑골문에서 번개에 해당하는 글자는 전(電, 申,  , 번개의 형상)이고 우레 雷(

, 번개의 형상)이고 우레 雷( ) 역시 비슷하다. 神 역시 번개의 이미지(申)와 신성한 제단(示,

) 역시 비슷하다. 神 역시 번개의 이미지(申)와 신성한 제단(示,  , 제물을 올리는 단)이 결합되어 있다. 기(氣)의 갑골문 기(气,

, 제물을 올리는 단)이 결합되어 있다. 기(氣)의 갑골문 기(气, )는 아지랑이처럼 기운이 펼쳐 나가는 모양을 형상화한 것으로 나타난다('新甲骨文編': 劉釗 主編 2014, 福建人民出版社 참조).

)는 아지랑이처럼 기운이 펼쳐 나가는 모양을 형상화한 것으로 나타난다('新甲骨文編': 劉釗 主編 2014, 福建人民出版社 참조).

이처럼 ‘신경’과 ‘전기’는 본디 번개와 같은 신령한 기운에서 유래한 모양을 글자 자체에 보전하고 있으며, 그것이 실제 효용과도 꽤 부합한다. ‘전기’가 애초 의료용 기구로 사용했다는 것도 ‘신경’이라는 단어와 묘한 중첩을 만들어낸다. 초창기 전기는 유황의 구를 마찰시키면 정전기가 발생하는 기전기(起電機)였는데, 일본에 도입될 때 ‘에레키테루(エレキテル, elektriciteit(越歴))’라는 의료용 치료 기구로 사용되었다고 한다. ‘電기’의 神이 ‘神경’의 神에 작용할 것이라는 전통적 믿음이요, 과학 시대의 용어 선택이 인류의 초기 역사에도 기원한다는 방증이다. 물론 신경은 시냅스의 활동전위(活動電位)가 그 핵심 작동 원리임이 나중에 밝혀지지만.

바야흐로 21세기도 사반세기를 넘어가는 시점에서 돌아보면 지난 백여 년 간 서구의 압도적 공세의 파고에 일방적으로 포복 수용하다가 이제 약간의 틈을 갖게 되었다. 이제 세계 누구도 무시 못할 나라가 된 것이다.

다만 너무 빠른 시간에 개도국에서 선진국으로 솟아오른 탓에 우리가 어디에서 왔고 어디로 가고 있는지 헷갈린다. 우리 스스로의 아이덴티티, 곧 가치관과 미래 향방에 대한 문제로 상당히 혼란스러운 상황임을 인정치 않을 수 없다. 반성을 요한다. 우리 지성사를 살피며 위로는 유불선, 근세로는 기독교와 과학의 도입, 소화, 변화, 융합을 반추하는 일이 요긴해진다. 지난 백여 년 사이 과학용어의 도입과 번역, 변용을 면밀하게 살핀 이 책은 이런 성찰 과정에서 더욱 빛날 것이다.

속초3.1℃

속초3.1℃ -7.6℃

-7.6℃ 철원-8.7℃

철원-8.7℃ 동두천-5.6℃

동두천-5.6℃ 파주-6.1℃

파주-6.1℃ 대관령-6.0℃

대관령-6.0℃ 춘천-6.5℃

춘천-6.5℃ 백령도1.0℃

백령도1.0℃ 북강릉3.2℃

북강릉3.2℃ 강릉3.5℃

강릉3.5℃ 동해4.4℃

동해4.4℃ 서울-3.3℃

서울-3.3℃ 인천-1.3℃

인천-1.3℃ 원주-6.0℃

원주-6.0℃ 울릉도3.8℃

울릉도3.8℃ 수원-2.5℃

수원-2.5℃ 영월-6.8℃

영월-6.8℃ 충주-4.5℃

충주-4.5℃ 서산-1.6℃

서산-1.6℃ 울진2.3℃

울진2.3℃ 청주-2.2℃

청주-2.2℃ 대전-0.7℃

대전-0.7℃ 추풍령-1.9℃

추풍령-1.9℃ 안동-3.0℃

안동-3.0℃ 상주-1.4℃

상주-1.4℃ 포항0.5℃

포항0.5℃ 군산0.0℃

군산0.0℃ 대구0.1℃

대구0.1℃ 전주1.8℃

전주1.8℃ 울산2.0℃

울산2.0℃ 창원0.1℃

창원0.1℃ 광주1.8℃

광주1.8℃ 부산0.2℃

부산0.2℃ 통영1.8℃

통영1.8℃ 목포2.5℃

목포2.5℃ 여수0.9℃

여수0.9℃ 흑산도6.0℃

흑산도6.0℃ 완도4.6℃

완도4.6℃ 고창-0.7℃

고창-0.7℃ 순천-0.1℃

순천-0.1℃ 홍성(예)-0.7℃

홍성(예)-0.7℃ -4.0℃

-4.0℃ 제주6.4℃

제주6.4℃ 고산5.2℃

고산5.2℃ 성산5.6℃

성산5.6℃ 서귀포6.7℃

서귀포6.7℃ 진주-1.1℃

진주-1.1℃ 강화-3.7℃

강화-3.7℃ 양평-6.2℃

양평-6.2℃ 이천-5.1℃

이천-5.1℃ 인제-7.5℃

인제-7.5℃ 홍천-9.5℃

홍천-9.5℃ 태백-1.3℃

태백-1.3℃ 정선군-6.9℃

정선군-6.9℃ 제천-6.5℃

제천-6.5℃ 보은-2.6℃

보은-2.6℃ 천안-4.2℃

천안-4.2℃ 보령-0.2℃

보령-0.2℃ 부여-3.8℃

부여-3.8℃ 금산-4.8℃

금산-4.8℃ -4.0℃

-4.0℃ 부안0.7℃

부안0.7℃ 임실-1.8℃

임실-1.8℃ 정읍0.1℃

정읍0.1℃ 남원-1.1℃

남원-1.1℃ 장수-4.4℃

장수-4.4℃ 고창군-0.7℃

고창군-0.7℃ 영광군-0.2℃

영광군-0.2℃ 김해시-0.8℃

김해시-0.8℃ 순창군-1.4℃

순창군-1.4℃ 북창원0.9℃

북창원0.9℃ 양산시2.3℃

양산시2.3℃ 보성군1.8℃

보성군1.8℃ 강진군2.6℃

강진군2.6℃ 장흥1.8℃

장흥1.8℃ 해남3.0℃

해남3.0℃ 고흥2.1℃

고흥2.1℃ 의령군-2.6℃

의령군-2.6℃ 함양군0.7℃

함양군0.7℃ 광양시2.1℃

광양시2.1℃ 진도군3.7℃

진도군3.7℃ 봉화-5.1℃

봉화-5.1℃ 영주-4.7℃

영주-4.7℃ 문경-1.0℃

문경-1.0℃ 청송군-2.8℃

청송군-2.8℃ 영덕-0.1℃

영덕-0.1℃ 의성-3.6℃

의성-3.6℃ 구미0.5℃

구미0.5℃ 영천-0.7℃

영천-0.7℃ 경주시1.7℃

경주시1.7℃ 거창-1.4℃

거창-1.4℃ 합천-1.4℃

합천-1.4℃ 밀양-0.3℃

밀양-0.3℃ 산청0.8℃

산청0.8℃ 거제0.8℃

거제0.8℃ 남해0.4℃

남해0.4℃ 1.2℃

1.2℃

![[자막뉴스] 서울시 한의약 치매 건강증진사업, 어르신 건강 증진에 한 몫](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_gWjQvmYX_208ec3d22cca3c4dabe0690736cb02fecca2d1b0.jpg)

![[자막뉴스] 국회와 정부, K-MEDI 동행 선언](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_pWMfBulG_1f19604ef50b802d08e2eba88760392f36a0c023.jpg)

![[자막뉴스] '2025 한의혜민대상' 원성호 서울대 보건대학교 교수 대상](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_9aoWOQ7J_f562bba0ac6cd1fa3cb3e0cfa693448832494455.jpg)

![[여한의사회] "세계가 주목하는 침술의 힘"](https://www.akomnews.com/data/photo/2507/2039300137_tzacLJfB_2f59361a10063749b72d0e25ccb1a8ab9fe13f47.jpg)