주영승 교수

(전 우석대한의대)

#편저자 주 : �비만의 약물치료에 활용되는 5개 처방에 대해 본초학적 분석(31∼35회)을 하였는 바, 이번호에서는 이에 대한 1차 정리를 했다. 다음호부터는 痛症 관리를 위한 약물치료처방을 소개함으로써 치료약으로서의 한약의 활용도를 높이고자 한다. 기고내용과 의견을 달리하는 회원들의 고견과 우선 취급을 원하는 한방약물처방이 있으면 jys9875@hanmail.net 로 제안해주시길 바랍니다.

이제는 주변에서 쉽게 마주치고 있는 비만은 이미 대표적인 사회적 질환으로서 적절한 대처가 필요한 단계에 이르렀다. 하지만 뚜렷한 효과를 보장하는 치료법이 없는 상태에서 다양한 접근과 수많은 해법이 제시되어지고 있다. 이와 같이 혼란스러운 단계에서는 무엇보다도 정통성을 가진 방법에 대한 접근이 우선적으로 필요한데, 이는 그동안 비록 특효는 아니었다고 하지만 수많은 시도를 통한 자연스러운 정리를 거친 방법으로 의료에서 필수적인 안정성을 그나마 확보하고 있기 때문일 것이다.

이런 점에서 오랫동안의 임상 실천을 기본으로 하는 한의학적 치료법은 이러한 조항에 부합된다고 말할 수 있겠다. 그동안 한의학의 특성에 맞춰 비만을 病證 단계 및 체질처방으로 나누어 설명했는 바, 이번호에서는 대표처방으로 소개했던 5가지 처방에 대한 1차 정리를 하고자 한다. 향후 여기에서 정리된 5가지 처방에 덧붙여, 소개됐던 많은 문헌 및 임상보고에서의 가감례 및 개인적인 노화우를 대입하면 비만의 치료 효율을 보다 높일 수 있을 것이다.

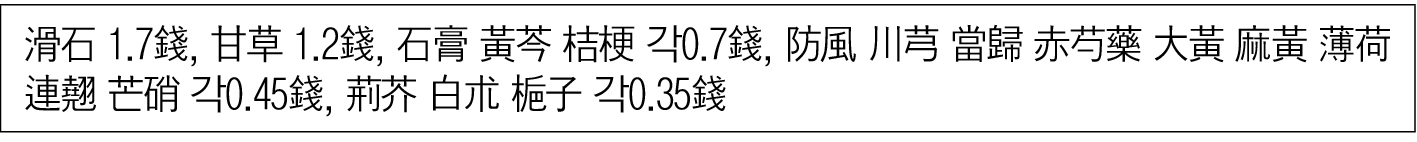

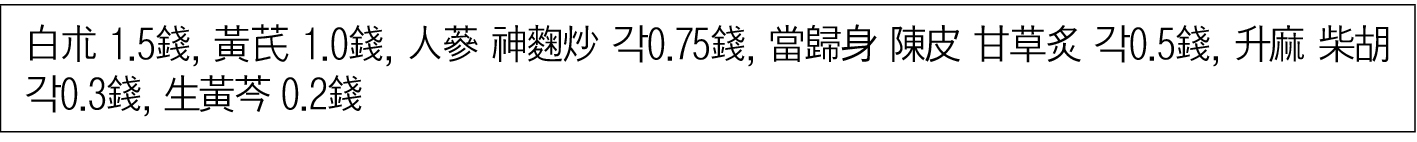

1. 防風通聖散(초기·實性 비만)(한의신문 2370호 참조)

金나라 劉河間의 降火益陰원리에 따른 宣明論方에 기술된 처방으로, 성미가 辛微溫하여 祛風 解表 鎭痙止痛하는 효능을 가진 防風을 主藥으로 하여 表裏·氣血·三焦를 通治하는 ‘通의 聖藥’이라는 뜻에서 명명됐다. 이 처방에 대해 朱丹溪도 風熱燥를 다스리는 총체적인 처방으로 유사하게 해석하고 있다(丹心).

구성약물을 분류해 정리해 보면 ①解表藥인 防風 麻黃 薄荷 荊芥를 君藥으로 하여 發汗을 도모했고, ②淸熱藥인 石膏 黃芩 桔梗 連翹 梔子와 利水滲濕藥인 滑石, 攻下藥인 大黃 芒硝를 臣藥으로 하여 泄熱利尿通便했으며 ③養血活血藥인 當歸 川芎 赤芍藥과 健脾燥濕藥인 白朮을 佐藥으로 하여 散瀉가 지나침을 견제했고 ④調和諸藥으로서 甘草를 使藥으로 배치한 처방이다.

이를 기준으로 防風通聖散을 본초학적인 기준으로 분석하면, 비만 초기의 實症에 활용돼 질 수 있는 처방으로, 불필요한 물질을 효율적으로 제거하기 위해 다양한 통로(땀, 소변, 대변)를 활용한 解表·淸熱·攻下通便하는 表裏雙解의 처방이라고 할 수 있다. 즉 濕痰, 宿便으로 대표되는 체내 노폐물을 發汗·利尿·通便을 통해 체외로 배출함으로써 체중을 감소시킨다는 점에서 ‘一切風濕暑濕 內外諸邪---表裏三焦俱實’에 이용된다는 立方취지와 일치된다. 하지만 허약한 체질이나 가벼운 병증 등과 같이 表裏가 모두 實하지 않을 경우, 해당약물의 제거에 관한 문헌기록을 유효적절하게 활용하는 지혜가 필요하다고 본다.

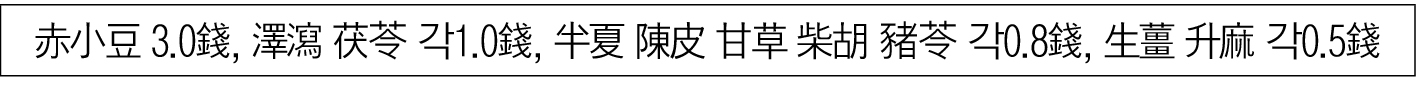

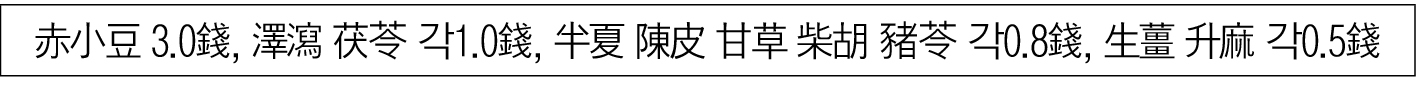

2.九味半夏湯(濕痰性 비만)(한의신문 2373호 참조)

朴炳昆 선생의 ‘한방임상40년’에 소개된 처방으로, 중년 이후 水腫을 주증상으로 上氣 眩暈 등의 기본증상을 가진 비만환자로, 下劑(예: 防風通聖散)를 사용하지 못할 경우의 水毒을 없애는 처방으로 설명하고 있다. 治痰의 聖藥인 半夏와 더불어 9종류의 한약으로 구성됐다는 의미로 명명되었다고 보여진다. 비정상적인 노폐물의 총칭인 痰飮은 ‘十病九痰’이라 하여 모든 질병의 원인으로 주목해온 개념이다. 특히 노폐물의 형태를 몸으로 바로 인지할 수 있는 비만의 경우도 예외가 아니어서, 이로 인한 2차 질병까지의 전체 총괄개념에서 痰飮을 인지한 처방으로 볼 수 있다.

九味半夏湯을 처방기준으로 재분류하면 배뇨촉진의 四苓散 계통의 약물(澤瀉 豬苓 白茯苓--赤小豆)을 君藥으로 하고, 祛痰 목적의 二陳湯(半夏 陳皮 茯苓 甘草)을 臣藥으로 하며, 약한 發汗의 약물(柴胡 升麻 生薑)을 佐使藥으로 하는 複方으로 설명된다.

이를 기준으로 九味半夏湯을 본초학적인 기준으로 분석하면, 비만 초기의 實症에서 下劑를 통한 적극적인 散瀉法의 사용이 여의치 않은 경우, 利水를 통하여 祛濕痰하는 처방으로 정리된다. 즉 下劑에 비해서는 상대적으로 완만한 편에 속하지만, 구체적으로는 濕痰性 비만에서 근본원인에 해당되는 축적된 노폐물(痰)과 이의 적극적인 배출을 위한 통로로서의 소변배출량 증대(利水)에 초점을 맞추고 있음을 알 수 있다. 하지만 表裏가 모두 實한 경우에 응용함이 마땅한 滲泄의 처방이라는 점을 유념, 각각의 구성약물에 대해 主藥 혹은 보조약으로 전환을 병증의 변환에 따라 유효적절하게 활용하는 지혜가 필요하다고 본다.

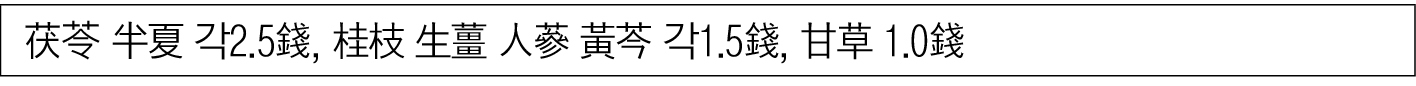

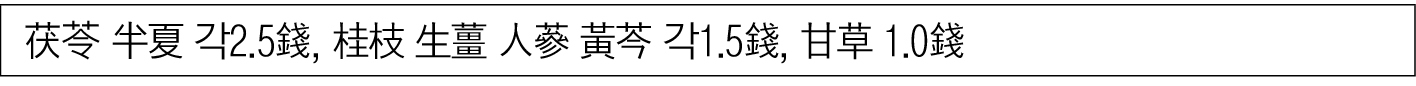

3.瀉脾湯(半虛半實 비만)(한의신문 2378호 참조)

朴炳昆 선생의 ‘한방임상40년’에 소개된 처방으로, 육식을 좋아하고 腹滿 견비통 두통 耳鳴 환자의 경우에 下劑(예: 防風通聖散)를 쓸 수 없을 때 사용하라고 되어 있다. 실제 脾實은 脾에 邪氣가 옹체된 것을 지칭하는 것으로, 景岳全書에서도 ‘脾가 實하면 脹滿氣閉하거나 몸이 무거우므로 消導 혹은 運脾시켜야 한다’고 했다. 실제적으로 脾實에 응용된 대부분의 처방들이 이러한 원칙에 충실했고, 여기에 淸熱(예: 瀉黃散) 瀉下(예: 瀉脾除熱飮)의 약물이 첨가되는 형태를 띠고 있음을 볼 수 있다. 질병의 진전에 따라 점차 祛痰 위주로의 처방 변화와 더불어 虛症에 대한 배려를 하고 있는 것을 볼 수 있는데, 瀉脾湯은 이와 같이 외형에서는 實한 모습이지만 내적으로는 虛한 상태인 虛實兼證 혹은 半虛半實의 상태를 띠고 있는 경우에 응용될 수 있다고 보여진다.

瀉脾湯을 처방기준으로 분석하면 3가지 처방의 내용이 포함돼 있음을 알 수 있다. 즉 半夏 茯苓 甘草로 조성된 二陳湯去陳皮를 君藥처방으로 했으며, 人蔘 半夏 黃芩 甘草 生薑으로 조성된 小柴胡湯去柴胡의 의미와 桂枝 甘草의 桂枝甘草湯이 臣藥처방으로 조합됐다고 볼 수 있다.

이를 기준으로 瀉脾湯을 본초학적인 기준으로 분석하면, 초기의 적극적인 대처(예: 下劑와 강력한 發汗-防風通聖散 등)와 중기의 근원적인 대처(예: 祛痰과 이뇨-九味半夏湯 등)에 이어, 이후 점차 虛症에 대한 대처를 했음을 볼 수 있다. 비만 치료에 응용된 瀉脾湯을 본초학적으로 분석하면, 비만에서 적극적인 下劑와 발한의 과정이 어려운 경우와 초기 비만치료에서 적극적인 치료과정을 거쳤지만 치료효과가 기대에 미치지 못하고 虛症에 진입한 경우인 半虛半實의 비만에 응용될 수 있는 처방으로 정리된다.

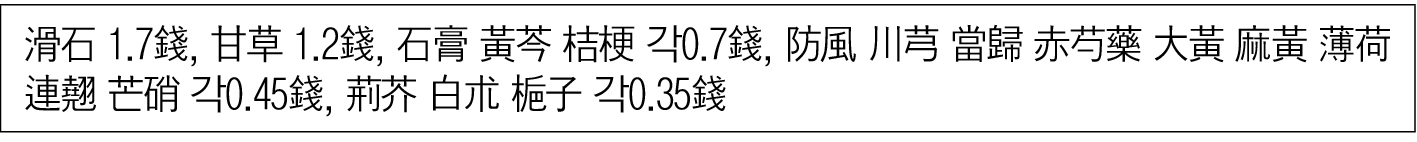

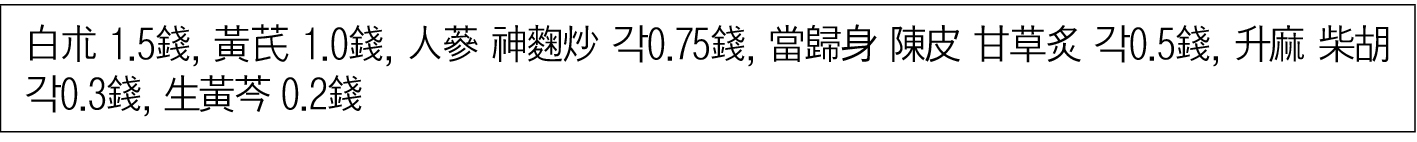

4.益胃升陽湯(虛性 비만)(한의신문 2382호 참조)

益胃升陽湯은 調理脾胃 升提中氣 치료원칙을 중시해 ‘補土派’라 지칭되는 金나라 李杲의 ‘蘭室祕藏’의 부인문에 소개된 처방이다. 즉 益胃升陽湯은 中焦의 기운을 升擧陽氣시키는 효능을 가진 補中益氣湯에 神麴과 黃芩이 추가된 처방이다. 처방명의 구체적인 의미를 보더라도 두 처방은 모두 脾氣虛에 부합하고 있음을 알 수 있는데, 李杲가 중점을 두고 있는 溫補하는 방법으로 脾胃를 잘 조리함을 기본으로 하고 있다.

虛症상태에 진입한 비만에 사용된 많은 한방처방을 분석해 보더라도, 전체적으로는 음식물 섭취의 많고 적음에 관계없이 補脾氣를 기본으로 하고 있는 益胃升陽湯의 의미와 유사한 것을 알 수 있다. 여기에 각종 虛症비만 관련 처방에서는 表症으로 나타나는 소화상태의 불편함에 대한 消導之劑와 비만의 원인인 濕痰 제거 약물에 대한 배려를 염두에 두고 있음을 알 수 있다.

이를 기준으로 益胃升陽湯을 본초학적인 기준으로 분석하면, 초기의 實性비만처방(예: 防風通聖散 등)→濕痰비만처방(예: 九味半夏湯 등)→중기의 半虛半實비만처방(예: 瀉脾湯 등)→말기의 虛性비만처방의 단계에 부합되고 있음을 알 수 있다. 최종단계의 虛性 처방으로 각종 문헌에서 소개된 처방의 대부분이 脾氣虛에 초점이 맞춰져 있는데, 여기에 해당되는 대표적인 처방이 益胃升陽湯이라고 말할 수 있다. 이는 아마도 장기간의 비만치료과정에서 자연스럽게 소화기계통의 손상이 나타났고, 그러함에도 불구하고 비만은 개선되지 않는 형태로서 생활습관지도를 필수적으로 병행해야 함은 물론이다.

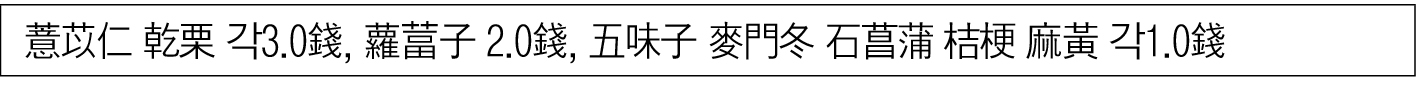

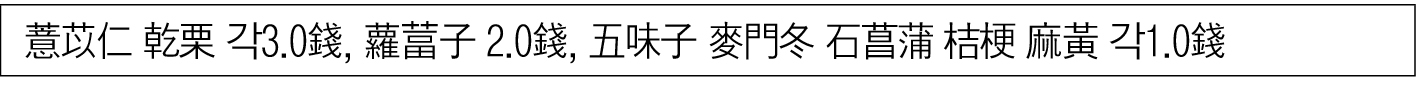

5.太陰調胃湯(太陰人비만)(한의신문 2385호 참조)

太陰調胃湯은 1894년 李濟馬의 ‘東醫壽世保元’에서 表寒證에 응용됐다. 表寒證은 태음인 가운데에서도 寒氣를 잘 타는 사람, 곧 素病寒者에게 쉽게 발생하는 胃脘受寒表寒病의 대표증상이다. 素病寒者는 태음인기본 장부구조인 肝大肺小에 부합하여, 몸이 차고 땀이 없으며 가슴이 두근거리며 호흡이 짧은 잔기침과 食滯 및 痞滿 그리고 소변량이 감소하면서 설사가 있는 것이 주된 증상이다. 즉 胃脘受寒表寒病은 胃脘이 氣液을 上達하고 呼散하는 기능이 약화되어 表局이 寒氣를 이기지 못해 발생하는 表病 逆證인 胃脘寒證에 해당한다. 이는 소화기의 胃脘과 호흡기의 肺에 있어 기능적 위축이 동시에 발생하고 있는 병증임을 설명하고 있는 것이다.

이와 같은 사상의학적 관점을 떠나 본초학적인 관점으로 구성약물을 살펴봤을 때도, 접근 방법과 사용된 용어에서의 차이를 빼고는 종합적인 면에서의 상호간의 관점이 크게 벗어나지 않는 것을 알 수 있다. 즉 기본적으로 소화기 및 호흡기 계통의 취약성을 보이는 태음인의 虛寒性 비만에 적극적으로 응용될 수 있는 처방으로 정리된다. 이는 장기간의 비만치료과정에서 나타나는 만성질환과 저항력감퇴 등의 문제를 체질처방으로 접근한다는 점에서 의의가 있다고 본다.

특히 임상에서 비만치료에 활용되는 개별약물 중에서 사용빈도가 높은 麻黃이 여기에 포함돼 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 태음인의 경우 ‘腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利’하므로 發汗을 통해 腠理를 개방시켜주는 대표적인 약물로서의 역할로 설명된다. 본초학적으로도 麻黃이 위로는 肺氣를 開宣하여 發汗하고 또한 水道를 通調케 하여 膀胱으로 下輸하여 利水시켜 준다는 점과, 太陰調胃湯의 不眠과 心悸亢進·心煩 및 上氣등의 부작용이 麻黃의 부작용과 일치한다는 점에서 사용근거를 알 수 있다.

속초5.9℃

속초5.9℃ -1.9℃

-1.9℃ 철원-1.6℃

철원-1.6℃ 동두천0.0℃

동두천0.0℃ 파주-0.7℃

파주-0.7℃ 대관령-1.7℃

대관령-1.7℃ 춘천-1.6℃

춘천-1.6℃ 백령도8.3℃

백령도8.3℃ 북강릉4.9℃

북강릉4.9℃ 강릉5.6℃

강릉5.6℃ 동해4.7℃

동해4.7℃ 서울1.7℃

서울1.7℃ 인천3.4℃

인천3.4℃ 원주-0.5℃

원주-0.5℃ 울릉도6.3℃

울릉도6.3℃ 수원1.6℃

수원1.6℃ 영월-0.9℃

영월-0.9℃ 충주-0.9℃

충주-0.9℃ 서산2.8℃

서산2.8℃ 울진4.5℃

울진4.5℃ 청주2.9℃

청주2.9℃ 대전0.6℃

대전0.6℃ 추풍령-0.9℃

추풍령-0.9℃ 안동-0.9℃

안동-0.9℃ 상주0.7℃

상주0.7℃ 포항3.4℃

포항3.4℃ 군산4.1℃

군산4.1℃ 대구0.5℃

대구0.5℃ 전주1.7℃

전주1.7℃ 울산2.3℃

울산2.3℃ 창원3.1℃

창원3.1℃ 광주2.9℃

광주2.9℃ 부산5.8℃

부산5.8℃ 통영3.5℃

통영3.5℃ 목포4.2℃

목포4.2℃ 여수5.1℃

여수5.1℃ 흑산도7.5℃

흑산도7.5℃ 완도2.2℃

완도2.2℃ 고창0.8℃

고창0.8℃ 순천-2.3℃

순천-2.3℃ 홍성(예)2.0℃

홍성(예)2.0℃ 0.3℃

0.3℃ 제주6.0℃

제주6.0℃ 고산7.3℃

고산7.3℃ 성산5.9℃

성산5.9℃ 서귀포7.3℃

서귀포7.3℃ 진주-1.8℃

진주-1.8℃ 강화2.3℃

강화2.3℃ 양평-0.2℃

양평-0.2℃ 이천-1.3℃

이천-1.3℃ 인제-0.5℃

인제-0.5℃ 홍천-1.3℃

홍천-1.3℃ 태백-1.3℃

태백-1.3℃ 정선군℃

정선군℃ 제천-1.6℃

제천-1.6℃ 보은-1.6℃

보은-1.6℃ 천안0.6℃

천안0.6℃ 보령5.9℃

보령5.9℃ 부여2.0℃

부여2.0℃ 금산-0.1℃

금산-0.1℃ 1.2℃

1.2℃ 부안3.0℃

부안3.0℃ 임실-0.6℃

임실-0.6℃ 정읍0.8℃

정읍0.8℃ 남원-0.6℃

남원-0.6℃ 장수-2.1℃

장수-2.1℃ 고창군0.7℃

고창군0.7℃ 영광군0.4℃

영광군0.4℃ 김해시2.6℃

김해시2.6℃ 순창군-0.8℃

순창군-0.8℃ 북창원3.1℃

북창원3.1℃ 양산시1.2℃

양산시1.2℃ 보성군1.2℃

보성군1.2℃ 강진군-0.1℃

강진군-0.1℃ 장흥-1.7℃

장흥-1.7℃ 해남-1.5℃

해남-1.5℃ 고흥-1.5℃

고흥-1.5℃ 의령군-3.4℃

의령군-3.4℃ 함양군-2.7℃

함양군-2.7℃ 광양시3.4℃

광양시3.4℃ 진도군-0.1℃

진도군-0.1℃ 봉화-4.4℃

봉화-4.4℃ 영주-1.6℃

영주-1.6℃ 문경-0.2℃

문경-0.2℃ 청송군-4.1℃

청송군-4.1℃ 영덕4.2℃

영덕4.2℃ 의성-3.4℃

의성-3.4℃ 구미-1.5℃

구미-1.5℃ 영천-1.4℃

영천-1.4℃ 경주시-1.3℃

경주시-1.3℃ 거창-2.9℃

거창-2.9℃ 합천-0.6℃

합천-0.6℃ 밀양-0.9℃

밀양-0.9℃ 산청-1.7℃

산청-1.7℃ 거제2.1℃

거제2.1℃ 남해3.2℃

남해3.2℃ -0.7℃

-0.7℃

![[자막뉴스] 서울시 한의약 치매 건강증진사업, 어르신 건강 증진에 한 몫](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_gWjQvmYX_208ec3d22cca3c4dabe0690736cb02fecca2d1b0.jpg)

![[자막뉴스] 국회와 정부, K-MEDI 동행 선언](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_pWMfBulG_1f19604ef50b802d08e2eba88760392f36a0c023.jpg)

![[자막뉴스] '2025 한의혜민대상' 원성호 서울대 보건대학교 교수 대상](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_9aoWOQ7J_f562bba0ac6cd1fa3cb3e0cfa693448832494455.jpg)

![[자막뉴스] 가천대 길한방병원 '전인 케어·통합암치료 결합 호스피스' 본격 시동](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_KopJVa4A_3c6f4bbb06b1e87364c53423365ed86fb200850b.jpg)

![[여한의사회] "세계가 주목하는 침술의 힘"](https://www.akomnews.com/data/photo/2507/2039300137_tzacLJfB_2f59361a10063749b72d0e25ccb1a8ab9fe13f47.jpg)