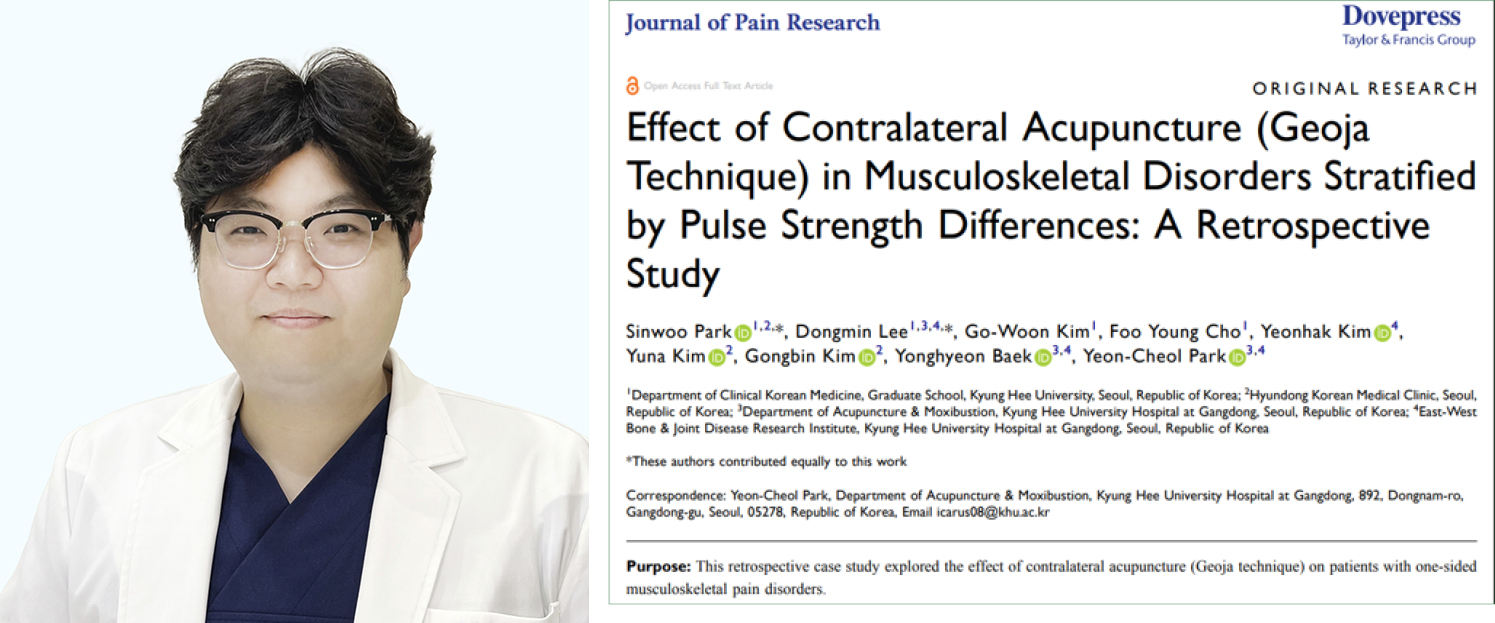

이재수 원장

이재수한의원

“위드 코로나 멈춘다.” “다시, 일상이 멈춘다.”

지난 16일 일제히 일간신문 1면에 게재된 언론 내용이다. 지난 18일부터 정부의 방역지침에 따라 사적 모임 허용 인원이 최대 4명으로 제한되고 유흥시설과 식당 등 각종 상업시설의 영업시간이 오후 9시까지로 단축됐다. 설상가상으로 오미크론 변이의 확산과 코로나19 확진자 및 위중증 환자의 급증으로 인해 긴장의 끈을 놓을 수 없는 현실에 맥이 빠진다. 위드 코로나 45일만에 ‘고강도 거리두기’로 접어들어 우리의 일상이 멈춰 버렸다. 코로나19의 어두운 터널은 언제 끝날지 알 수 없는 두려움과 불안감의 그림자로 우리를 우울하게 한다.

2021년 12월 달력도 달랑 한 장 남은 지금, 차가운 밤거리 캐럴송이 사라진 듯 너무나 고요하다. 밝은 가로등 불빛만이 회색 도시를 비추고 있다. 이제껏 우리는 코로나19와 사투를 벌이며 숨가쁘게 내달리면서. 마음마저 위축되고 피로감이 몰려오는 듯하다.

한 해의 끝자락에 서서 사람들은 제각기 받은 은혜에 감사하며 고마움을 느끼는 계절이다. 하지만 못다 한 후회나 아쉬움도 회한으로 남아 이 모두를 슬픈 가슴에 묻어두고 살아갈 것이기에 힘들다고 아우성이다. 어찌 이토록 힘들게 할까 서글픈 마음마저 흐느낀다.

그렇다. 세상의 모든 일은 기쁘거나 괴로운 고락(苦樂)의 롤러코스터에 얹혀 굴곡진 삶을 운명처럼 살아가는지도 모른다. 그렇게 넋 놓아 망연자실할 필요가 없다고 스스로 위안해 본다.

동장군이 기승을 부리는 차가운 거리에 쪼그리고 앉아 채소 파는 아줌마. 굽어진 등에 무거운 파지를 싣고 힘껏 손수레를 끄는 노인들. 왠지 이러한 모습들이 낯설지가 않아 우리를 슬프게 한다. 이파리 하나 없는 가로수만 가득한 추운 거리에 우리의 마음을 슬프게 하니, 따뜻한 사랑이 더욱 그리운 계절임을 실감한다.

며칠 전 김강태(1950~2003) 시인의 시 ‘돌아오는 길’이 한눈에 들어왔다.

…춥지만, 우리

이제

절망을 희망으로 색칠하기

한참을 돌아오는 길에는

채소 파는 아줌마에게

이렇게 물어보기

희망 한 단에 얼마예요?

얼마 전 한의원에 내원한 의료 업자에게 후배 한의사의 근황을 물으니 “다들 힘들어 합니다. 그리고 직원 하나 있는 데는 없이 원장 혼자서 진료를 하는 곳도 있습니다”며 걱정이 이만저만이 아니다. “그래도 원장님은…늘 바쁘신 게 보기 좋습니다” 하지 않는가.

요즘 만나는 사람마다 한결같이 우리 모두 생활이 힘들다고 입버릇처럼 얘기한다. 앞이 보이지 않는다고 걱정하며 난리들이다. 이제 마스크 착용한 지도 어언 2년이라는 세월, 코로나19 팬데믹이라는 미증유의 사태에서 최근 오미크론 변이까지 덮치니 상실의 긴 터널은 끝이 보이지 않는다. 하루빨리 일상이 돌아오길 바라는 마음에 애간장이 탄다. 지금 세상은 이렇듯 힘들고 어지러운데 사람도 춥고 날씨마저 추운 계절이기에 따뜻한 마음이 그립다. ‘춥지만 우리 이제’라며 절망을 희망으로 색칠하려는 시인의 얘기처럼 희망은 그저 채소 한 단 사주는 일이라고 넌지시 풀어 놓는다.

난장에 앉은 아줌마는 마지막 남은 채소마저 다 팔아야 비로소 자리를 뜰 것이다. 어서 따뜻한 집에 들어가길 바라며 ‘희망 한 단에 얼마예요?’라고 시인은 돌아오는 퇴근길에 묻는다. 채소 한 단을 희망 한 단으로 에둘러 부른다.

이렇게 차가운 겨울날 12월의 끝자락에서 따뜻한 온기마저 전해온다. 세상이 환하고 아름답게 보인다. 시인의 얘기처럼 희망 한 단 사주는 일과 같이, 이렇게 쉬운 것도 하기가 어렵다고 할 수 있을까.

진정 희망은 그렇게 멀기만 할까? 우리는 희망을 얘기할 때 너무나 큰 것을 생각하는지도 모른다. 우리의 소소한 일상이 행복이고 희망이지 않겠는가.

코로나19로 지친 우리의 마음을 다독이는 일 나보다 어려운 이를 생각하는 지혜로운 삶을 살아가는 일이라 하지 않겠는가.

그렇게 희망은 먼저 따뜻한 손을 내미는 것이라고……

속초4.0℃

속초4.0℃ -2.5℃

-2.5℃ 철원-0.2℃

철원-0.2℃ 동두천0.2℃

동두천0.2℃ 파주-0.9℃

파주-0.9℃ 대관령-3.8℃

대관령-3.8℃ 춘천-3.1℃

춘천-3.1℃ 백령도2.5℃

백령도2.5℃ 북강릉-0.4℃

북강릉-0.4℃ 강릉4.3℃

강릉4.3℃ 동해4.6℃

동해4.6℃ 서울1.7℃

서울1.7℃ 인천0.7℃

인천0.7℃ 원주0.3℃

원주0.3℃ 울릉도5.2℃

울릉도5.2℃ 수원0.9℃

수원0.9℃ 영월-1.1℃

영월-1.1℃ 충주0.6℃

충주0.6℃ 서산1.8℃

서산1.8℃ 울진1.7℃

울진1.7℃ 청주2.3℃

청주2.3℃ 대전2.1℃

대전2.1℃ 추풍령1.7℃

추풍령1.7℃ 안동-2.0℃

안동-2.0℃ 상주2.1℃

상주2.1℃ 포항4.1℃

포항4.1℃ 군산1.8℃

군산1.8℃ 대구4.3℃

대구4.3℃ 전주2.2℃

전주2.2℃ 울산4.5℃

울산4.5℃ 창원4.0℃

창원4.0℃ 광주2.5℃

광주2.5℃ 부산4.8℃

부산4.8℃ 통영3.1℃

통영3.1℃ 목포1.9℃

목포1.9℃ 여수4.1℃

여수4.1℃ 흑산도5.3℃

흑산도5.3℃ 완도3.4℃

완도3.4℃ 고창2.3℃

고창2.3℃ 순천2.5℃

순천2.5℃ 홍성(예)2.0℃

홍성(예)2.0℃ 0.5℃

0.5℃ 제주7.6℃

제주7.6℃ 고산6.4℃

고산6.4℃ 성산6.9℃

성산6.9℃ 서귀포7.6℃

서귀포7.6℃ 진주-1.6℃

진주-1.6℃ 강화-0.7℃

강화-0.7℃ 양평0.2℃

양평0.2℃ 이천1.2℃

이천1.2℃ 인제-2.1℃

인제-2.1℃ 홍천-2.6℃

홍천-2.6℃ 태백-1.5℃

태백-1.5℃ 정선군-3.0℃

정선군-3.0℃ 제천1.0℃

제천1.0℃ 보은-0.2℃

보은-0.2℃ 천안1.8℃

천안1.8℃ 보령1.6℃

보령1.6℃ 부여-1.0℃

부여-1.0℃ 금산1.2℃

금산1.2℃ 0.9℃

0.9℃ 부안1.7℃

부안1.7℃ 임실1.8℃

임실1.8℃ 정읍1.7℃

정읍1.7℃ 남원0.9℃

남원0.9℃ 장수1.0℃

장수1.0℃ 고창군0.9℃

고창군0.9℃ 영광군1.5℃

영광군1.5℃ 김해시1.4℃

김해시1.4℃ 순창군0.9℃

순창군0.9℃ 북창원3.7℃

북창원3.7℃ 양산시5.9℃

양산시5.9℃ 보성군3.6℃

보성군3.6℃ 강진군2.3℃

강진군2.3℃ 장흥2.8℃

장흥2.8℃ 해남3.1℃

해남3.1℃ 고흥3.3℃

고흥3.3℃ 의령군-3.1℃

의령군-3.1℃ 함양군3.7℃

함양군3.7℃ 광양시3.5℃

광양시3.5℃ 진도군3.2℃

진도군3.2℃ 봉화-2.2℃

봉화-2.2℃ 영주1.9℃

영주1.9℃ 문경2.4℃

문경2.4℃ 청송군-6.2℃

청송군-6.2℃ 영덕3.6℃

영덕3.6℃ 의성-2.3℃

의성-2.3℃ 구미3.2℃

구미3.2℃ 영천4.0℃

영천4.0℃ 경주시4.0℃

경주시4.0℃ 거창-0.9℃

거창-0.9℃ 합천-0.6℃

합천-0.6℃ 밀양-0.7℃

밀양-0.7℃ 산청3.2℃

산청3.2℃ 거제3.0℃

거제3.0℃ 남해2.0℃

남해2.0℃ 2.8℃

2.8℃

![[자막뉴스] 서울시 한의약 치매 건강증진사업, 어르신 건강 증진에 한 몫](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_gWjQvmYX_208ec3d22cca3c4dabe0690736cb02fecca2d1b0.jpg)

![[자막뉴스] 국회와 정부, K-MEDI 동행 선언](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_pWMfBulG_1f19604ef50b802d08e2eba88760392f36a0c023.jpg)

![[자막뉴스] '2025 한의혜민대상' 원성호 서울대 보건대학교 교수 대상](https://www.akomnews.com/data/photo/2512/990852453_9aoWOQ7J_f562bba0ac6cd1fa3cb3e0cfa693448832494455.jpg)

![[여한의사회] "세계가 주목하는 침술의 힘"](https://www.akomnews.com/data/photo/2507/2039300137_tzacLJfB_2f59361a10063749b72d0e25ccb1a8ab9fe13f47.jpg)